Используйте кнопку ниже

для перехода на официальный сайт!

Казино "Goldfishka" является одним из старейших онлайн-казино, работающих в русскоязычном сегменте интернета. Оно было основано в начале 2000-х годов и с тех пор зарекомендовало себя как надежная платформа для игры в азартные игры онлайн. Вот несколько ключевых аспектов, которые стоит знать о "Goldfishka":

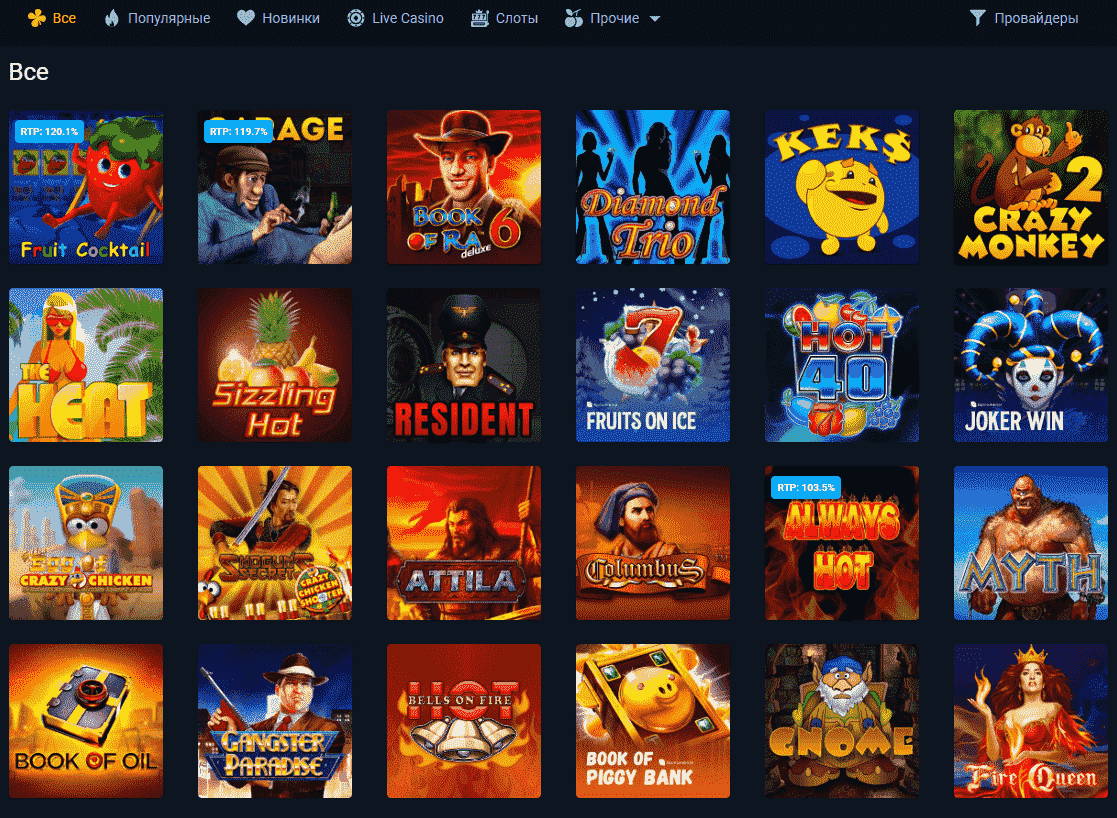

Игры и Провайдеры: "Goldfishka" предлагает широкий ассортимент игр, включая слоты, карточные игры, рулетку и видеопокер. Большинство игр поставляется известными разработчиками программного обеспечения для азартных игр, такими как Microgaming.

Лицензирование и Регулирование: Как правило, надежные онлайн-казино работают под соответствующей лицензией, выданной уполномоченным органом. Это обеспечивает соблюдение стандартов честности и безопасности. Сведения о лицензии "Goldfishka" обычно можно найти на их официальном сайте.

Безопасность и Честность: "Goldfishka" придерживается стандартов безопасности и честности. Это включает в себя использование генераторов случайных чисел для обеспечения непредвзятости игр и шифрование данных для защиты информации игроков.

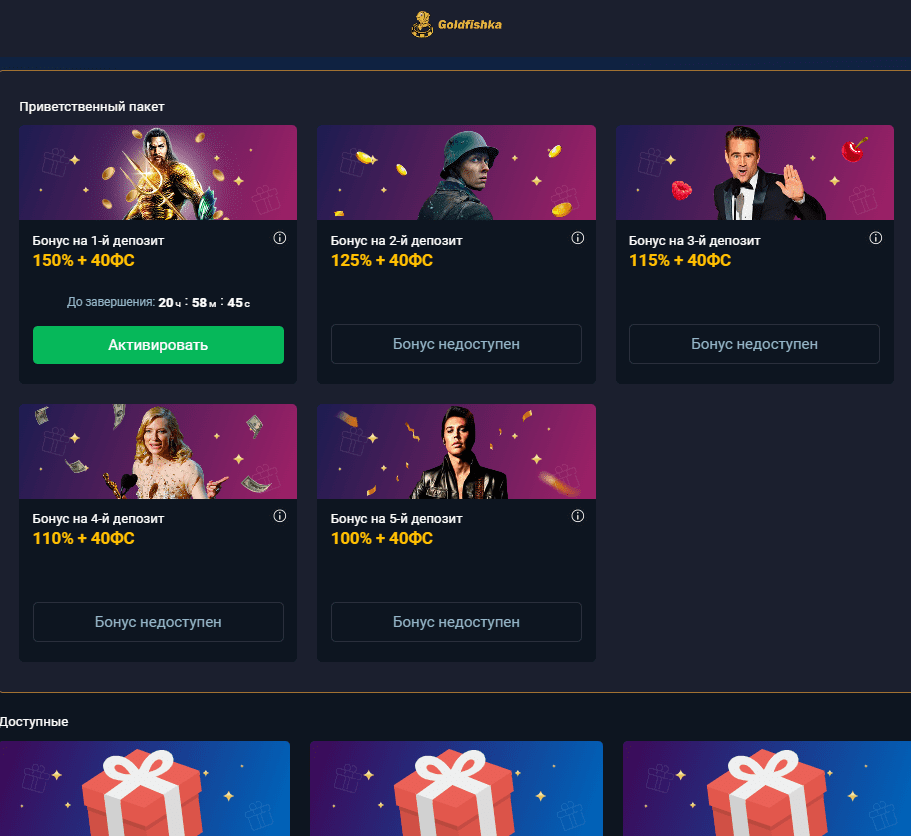

Бонусы и Промоакции: Как и многие другие онлайн-казино, "Goldfishka" предлагает различные бонусы и акции для привлечения новых игроков и удержания существующих. Это могут быть приветственные бонусы, бонусы на депозит, бесплатные вращения и т.д.

Поддержка Клиентов: Наличие качественной службы поддержки важно для любого онлайн-казино. "Goldfishka" обычно предоставляет поддержку через различные каналы, такие как электронная почта, чат в реальном времени и телефон.

Методы Пополнения и Вывода Средств: Казино предлагает различные методы для пополнения игрового счета и вывода выигрышей, включая электронные кошельки, банковские карты и другие платежные системы.

Отзывы и Репутация: Репутация казино важна. Хорошо почитать отзывы реальных пользователей о "Goldfishka", чтобы получить представление о качестве услуг и уровне удовлетворенности игроков.

Чтобы найти зеркало для казино "Goldfishka" или любого другого онлайн-казино, можно воспользоваться несколькими способами. Вот некоторые из них:

Важно помнить о мерах безопасности при поиске и использовании зеркал казино. Всегда убедитесь, что сайт, который вы используете, является надежным и безопасным, и не передавайте личные данные на подозрительных сайтах. Кроме того, стоит помнить, что в некоторых странах доступ к онлайн-казино может быть ограничен или запрещен законом.

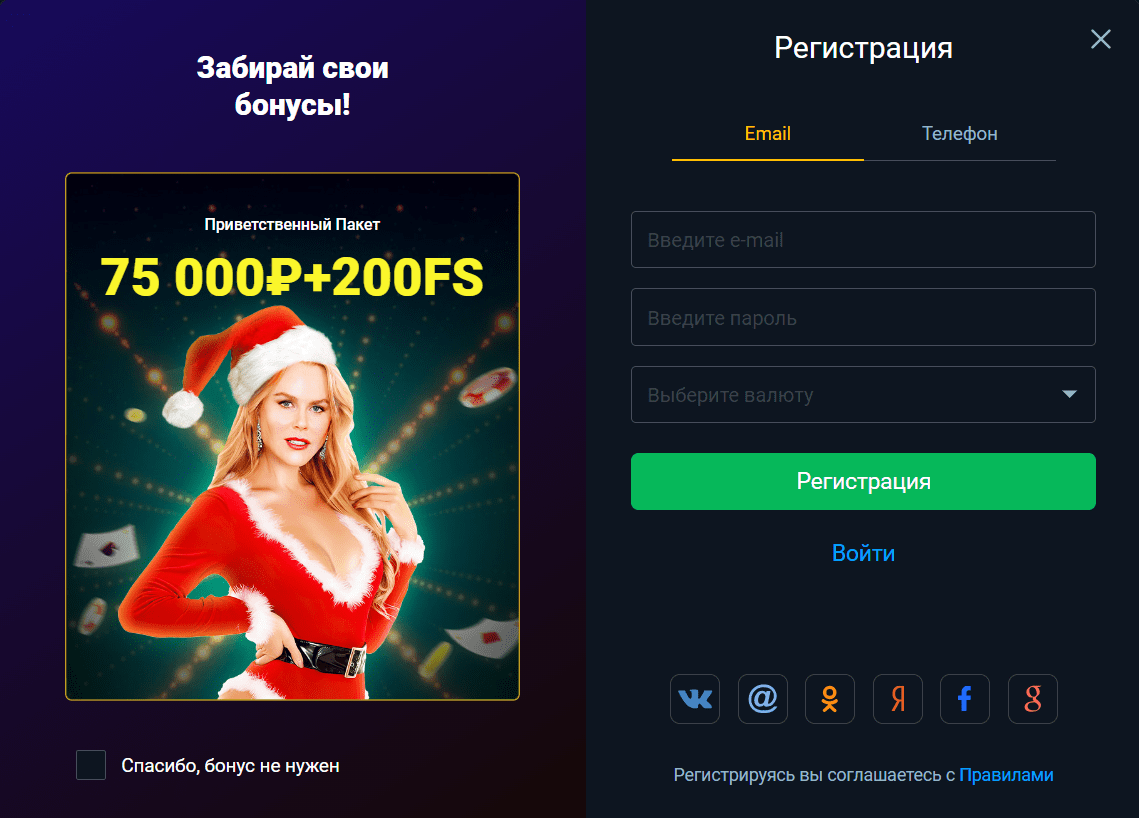

Регистрация в онлайн-казино "Goldfishka" обычно следует стандартной процедуре, характерной для большинства онлайн-казино. Вот общие шаги, которые вам потребуется выполнить:

Обратите внимание, что процесс регистрации может незначительно отличаться в зависимости от конкретных правил и требований казино. Кроме того, учитывайте законодательство вашей страны относительно азартных игр онлайн, так как в некоторых местах доступ к таким платформам может быть ограничен.

Получение бонуса с промокодом в онлайн-казино "Goldfishka" является распространенной практикой для привлечения новых игроков и поощрения активных пользователей. Вот как обычно работают бонусы с промокодами в таких казино.

Промокод – это специальный код, который игроки могут использовать для получения определенных бонусов или преимуществ в казино. Этот код обычно состоит из букв, цифр или их комбинации.

Промокоды могут быть предложены через различные каналы, такие как официальный сайт казино, электронные письма, социальные сети казино или партнерские сайты. Иногда они предоставляются в рамках специальных акций или событий.

Типы Бонусов: Бонусы, получаемые с помощью промокодов, могут включать бездепозитные бонусы, бесплатные вращения в слотах, дополнительные средства на баланс (например, бонус на депозит), или другие специальные предложения, такие как кэшбек или бонусы для VIP-игроков.

Как Использовать Промокод: Чтобы воспользоваться промокодом, игрок обычно должен ввести его в соответствующее поле при регистрации или при внесении депозита. Важно точно следовать инструкциям и условиям использования промокода.

Условия и Ограничения: Как и любые другие бонусы, предложения с промокодами часто сопровождаются определенными условиями. Это может включать требования к вейджеру (отыгрышу бонуса), ограничения по времени, минимальный размер депозита, ограничения на определенные игры и так далее.

Проверка и Активация: После ввода промокода и выполнения требуемых условий бонус обычно автоматически активируется на счету игрока. В некоторых случаях может потребоваться обратиться в службу поддержки для активации бонуса.

Ответственная Игра: Помните, что важно всегда читать и понимать условия и ограничения, связанные с бонусными предложениями, и играть ответственно.

Убедитесь, что вы используете актуальные и действительные промокоды, так как они могут иметь ограниченный срок действия или быть привязаны к конкретным акциям. Также следует помнить, что политика и предложения казино могут меняться, поэтому всегда полезно проверять информацию на официальном сайте казино "Goldfishka".

Казино "Goldfishka" предлагает мобильную версию своего сайта, позволяющую игрокам получить доступ к играм с мобильных устройств на платформах iOS и Android. Вот некоторые ключевые аспекты мобильного приложения "Goldfishka":

Помните, что для использования мобильного приложения казино "Goldfishka" и игры в азартные игры онлайн необходимо быть совершеннолетним и учитывать законы вашей страны относительно онлайн-гемблинга. Всегда играйте ответственно и в пределах ваших финансовых возможностей.